お部屋で遊べる遊具

我が家の子供は体を動かす遊びが大好きです。

休日には公園やアスレチックなどで思いっきり動き回って遊んでいます。

自宅のお部屋でも体を使って遊べたらと思って3歳くらいの頃、ジャングルジムを購入しましたが、6歳になった今では少し物足りないようです。

| 白いわんぱくジム | ||||

|

最近はまっているのは、ボルダリングとうんていです。

小さい体で壁を登ったりすることに達成感を感じているようです。

おうちでもボルダリングやうんていが出来たらうれしいですよね。

クライミングウォールやうんていは組立、設置するだけの市販品もありますが、 設置したい場所にマッチするものを探すのは難しいです。

また、商品のバリエーションも少なく、非常に高いです。

こういうものは、大工さんに作ってもらうことが多く、市販品のニーズは少ないのかもしれません。

設置場所に合わせて最適なものをDIYするのがベストです。

費用も安く抑えることが出来ますし、何より思い描いた通りのものを作ることが出来ます。

クライミングウォールは、合板に穴をあけて爪付ナットを取り付け、市販品のホールドをねじ止めするだけです。

難易度は高くありません。

問題はウォール自体よりも、「ウォールをどうやって固定するか」です。

たまにディアウォールで2X4材を固定してウォールを取り付けている事例を見かけますが、安全面ではNGです。

賃貸であったり、壁に穴をあけるのに抵抗があったりだと、出来ることが限られてきますが、思い切って壁の下地材などの構造材を有効活用することでシンプル構造なものを作ることが出来ます。

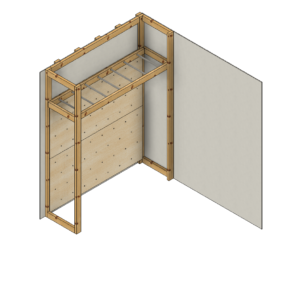

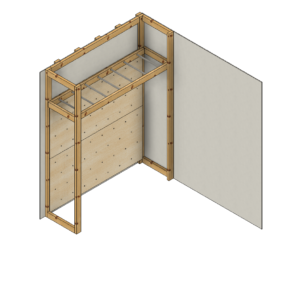

構想

設置するのは、リビングの一画にある畳ゾーン。

遊び場だったり、昼寝をするスペースになっていました。

この壁1面を利用してクライミングウォールとうんていを設置します。

構想のポイントです。

・壁は幅1900mm、高さ2500mm

・壁の構造材を有効活用しシンプル構造にする

・クライミングウォールとうんていの構造材を極力共通使用する

・ クライミング ウォールやうんていの高さは後で変更可能とする

耐荷重について考える

公園の遊具で金属疲労による破損によるケガのニュースをよく耳にします。

公園の遊具がどんどん減ってきている印象があります。

また、まれにDIYした遊具の事故のニュースもありますね。

よかれと思って自分で作った遊具でケガをさせてしまうなんて、悲しい事故です。

事故を防ぐためにも、遊具の製作には耐荷重のことを考えておかなければいけません。

荷重には静荷重と動荷重というものがあります。

50kgの重りをボルダリングホルダーに静かにぶら下げると、重力によって下方向に50kg分の力が掛かります。

これが静荷重です。

人がボルダリングやうんていをするときは体を動かし、時には勢いを利用して移動していきます。

重りと人の違いは、「動き」や「勢い」であり、これは「衝撃荷重」といわれ、上記の静荷重に対して動荷重に分類されます。

クライミングウォールやうんていに求められる耐荷重は「衝撃荷重」を考慮しなければいけません。

ちなみに、50kgの人が50cm落下したとき、制動距離20cmで荷重を受けると、衝撃荷重約250kg(5G)が掛かることになります。

衝撃荷重250kgは体操選手の鉄棒ならありえますが、子供用のクライミング ウォールやうんていでは現実的にはあり得ない条件と思われます。

設計

耐荷重

この構想において、最も壊れやすいのは、うんていの手前側中央です。

うんてい棒に静荷重50kgが掛かるとすると、うんてい棒の両側にそれぞれ25kgの荷重が掛かります。

奥側は壁に固定する想定のため荷重は分散されますが、手前側は両端の柱で支持するしかありません。

梁の中央が最も荷重が高くなります。

2X4材のような長方形の断面の材料は、縦長で使うか横長で使うかで、耐荷重が全然違ってきます。

これは断面2次モーメントというものですが、幅に対して、高さは3乗で効きます。

下敷きの広い面で叩かれても痛くありませんが、角で叩かれると痛いです。

これも断面2次モーメントの影響です。

ちなみに、上記のような静荷重50kgを想定して計算すると、たわみ量は1.4mmとなります。

上で計算したような衝撃荷重250kg(50kgの体重の人が50cm落下したときの衝撃荷重)で考えると、たわみ量9mmとなります。

衝撃荷重250kgは上述の通り、あり得ない条件ですが、静荷重50kgでのたわみ量1.4mmもちょっと余裕が無いような気もします。

この構想図のモデルにおける衝撃荷重を正確に数値的に算出することは難しいので、大人が乗って暴れても大丈夫なら、子供でも大丈夫だろうという理論で、安全性の評価をすることにしました。

構想図の左手前の柱以外は、 床に接地するだけでなく、壁にも固定することで荷重を分散します。

左手前の柱は壁に固定することが出来ないので、床に接地するだけとなります。

このように容赦なく壁にねじ止めしていくのは、賃貸では難しいとは思います。

また、これを外した後の穴を考えると気が引けることではあります。

しかし、安全性と機能性(シンプルさ)を追い求めると、床や壁の構造材に荷重を分散するのが最適です。

床や壁の構造材は 家を建てるときに設計士さんが考慮してくれているはずですからね。

うんてい棒の幅と高さ

うんてい棒の幅は25cmとしました。一般的な小学校のうんてい棒の幅に合わせています。

うんてい棒の高さは190cm付近になります。

理想的なうんてい棒の高さは、足が地面から20cm程度の高さだそうです。

それくらいなら落ちても大丈夫で、恐怖感が少ないということでしょう。

構想は理想的な高さよりも、かなり高いです。

この位置にした理由は下記です。

・クライミングウォールにある程度の高さが必要

・大人もぶらさがれる(ぶらさがり運動、懸垂運動用)

・洗濯物が楽に掛けれる

本来の用途から外れたものが色々と出てきました。

副産物として得られる機能のユーザビリティも重要です(笑)。

子供にとっては、高くてスリリングなうんていになりますが、慣れてしまえば平気だと思いました。

うんてい棒の高さはねじ止め位置を変えることで高くすることも出来ます。

将来的に、クライミングウォールの高さを優先したくなった場合、壁を増設し、うんてい棒を高く移動することも可能です。

そうなった場合、うんてい棒に洗濯物を干したいときには、ボルダリングを登ることになってしまいますね(笑)。

ま、これは後でどうとでもなると思っています(物干し棒を別途追加するなど)。

クライミングウォールの材質検討

インターネットで情報収集すると、クライミングウォールの厚みは15mm以上が望ましいが、厚み12mmでの製作事例もありました。

ボルダリングホールドのねじ止めで使う、爪付きナットの高さが11.2mmなので、それ以下は問題外です。

今回は子供が使う想定なので、厚み12mmのものとし、材料を選定しました。

近所のホームセンターで物色した結果、以下の材料を候補と考えました。

| コスト | 見た目 | 耐荷重 | |

| ①コンパネ(構造用合板) | 〇 | × | 〇 |

| ②MDFボード | △ | 〇 | ? |

| ③シナランバーコア合板 | × | ◎ | 〇 |

その他の材料で却下したものは下記です。

・OSBボードは手に破片が刺さりそうなので却下

・ラワン合板は見た目が良いわけではないのに高いので却下

・シナ合板は高すぎるので却下

MDFボードは木材の小片や繊維を圧縮し、接着剤を使って固めた木材です。

木っぽさはありませんが、強度や品質は非常に安定した材料です。

個人的には②→①→③で順位付けしていました。

問題となったのは、MDFボードの耐荷重です。

MDFボードは合板よりも重く、弱い材料には思えないのですが、 私が調べた限り、MDFボードでクライミングウォールを製作された記事は見当たりませんでした。

クライミングウォールにおける MDFボードの適格性

MDFボードがクライミングウォールとして使えそうなのか、なかなか情報がありませんでしたが、海外サイトの記事「Climbing Wall Design」にクライミングウォールにおける材料選定に関する記事を見付けました。

日本語でたどり着けないところにある有用な情報って実は膨大ですよね。

そこには、MDFボードはパーティクルボードであり、クライミングウォールとして十分な強度が無く、適切ではないとの記事がありました。

合板は繊維が多層になることで、荷重が分散するから良いということだと思います。

MDFボードでの失敗事例やデータがあると納得しやすいのですが、「本当にダメなの?」という気持ちが残ってしまいます。

個人的な「いけそうだ」という直観があったのですが、悩んだ末、①コンパネ(構造用合板)で製作することにしました。

MDFボードの実際に使って考察してみたかったですが、リスクを避けることにしました。

①コンパネ(構造用合板)は見た目がいまいちですが、色を塗ることでカバーすることにしました。

製作

うんてい

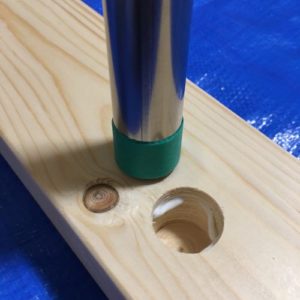

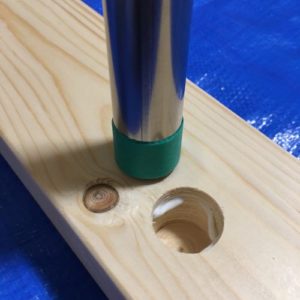

うんていの棒はステンレス巻きパイプ材を使用しました。

木の丸棒も考えましたが、強度に不安があるのと、コストを考慮した結果です。

近所のホームセンターでは、指定の長さでカットしてくれます(カット面のバリ取りもしてくれました)。

2X4材にボアビットで穴をあけます。

穴は貫通穴ではなく、深さ20mmほどにしています。

うんていの棒を取り付ける前に2X4材をサンダーでやすり掛けします。

うんていの棒がクルクル回ってしまうのは好ましくありません。

あまり、そんなうんていを見たこともないですよね。

ステンレス巻きパイプの直径が25mmなので、穴も25mmにしたいところですが、手持ちのボアビットが 26mmしか無かったので、1mmの隙間を埋めて使うことにしました。

26mmのボアビットはスライド丁番用に購入したものです。

このためだけに25mmのボアビットを購入するのが無駄に思えました。

ステンレス巻きパイプにマスキングテープを巻いて1mm太くし、木工用ボンドで固定します。

大人の力でも回転することはありません。

両端は1X4材をコーススレッドでねじ止めします。

クライミングウォール

購入したのは、構造用合板12mmです。

近所のホームセンターでは1,700円/枚くらいで、コンパネほぼ同額でした。

見た目が良いものを選別しましたが、無塗装でリビングの壁にするほど外観が良いわけではありません。

塗装して使うことにします。

塗装する前処理として、角の面取り、 サンダー掛け、 爪付きナット用の穴あけをします。

ささくれやバリが出ていると、手に刺さったりしますので、 角はかんなで面取りし、やすり掛けをして滑らかにします。

サンダーをかけて表面を滑らかにします。

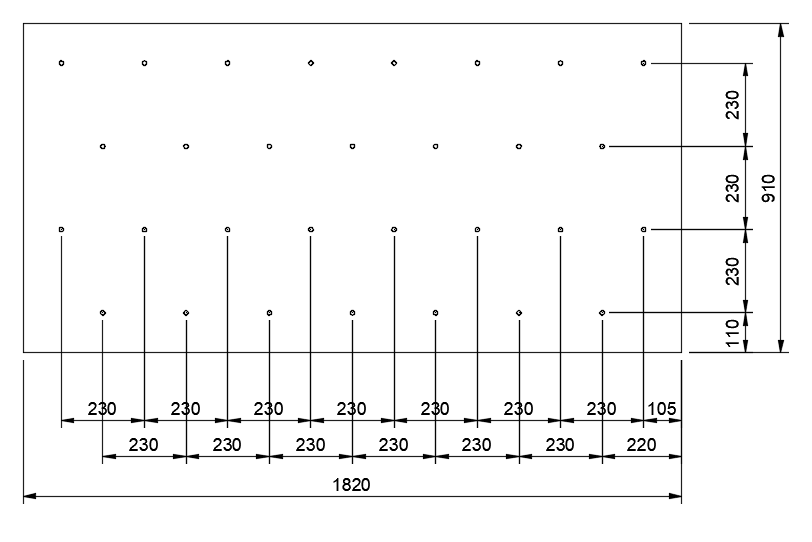

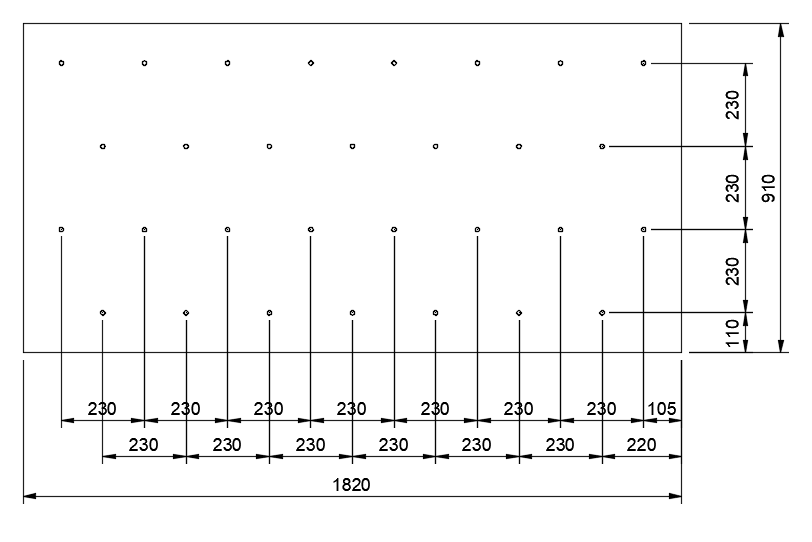

構造用合板のサイズが1820mmX910mmなので、均等になるように上図のような間隔で穴をあけます。

上図の間隔であれば、複数枚の板の継ぎ目もほぼ同じ間隔を維持することが出来ます。

ボルダリング用のホールドはM10のボルトでねじ止めします。

M10用の爪付きナットを板の裏から打ち込み、板を挟み込むように締めることになります。

爪付きナット用の下穴は直径12mmです。

上図の位置に罫書線を書いておきます。

2枚の板に対して同じ位置に穴加工することになります。

2枚を重ねて加工するとスムーズに進みます。

ドリルに対して、下側の面は穴あけの際、バリが出てしまいます。

ドリルに対して上側の面が正面(外観に出る面)にして加工するのが良いです。

まずは、直径3mm程度のドリルで下穴をあけます。

これは後で加工する直径12mmドリルのガイドになります。

その後、直径12mmのドリルで穴をあけていきます。

裏側はバリが大きく出てしまいます。

ケガをしないように気を付けて除去します。

2枚の加工が終わりました。

塗装に使用したのは、 たまたま家に余っていた 、ターナーのミルクペイントです。

| ターナーミルクペイント スノーホワイト(200mL) | ||||

|

塗装後、再度サンダー掛けを行い、徐々に塗料を薄めながら3回ほど重ね塗りしました。

裏側から爪付きナットを打ち込みます。

これでクライミングウォールの下準備は完了です。

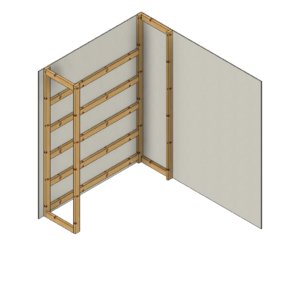

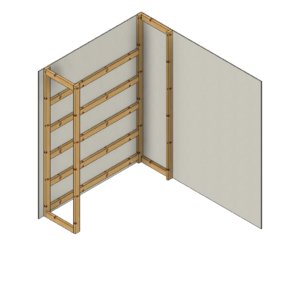

柱と枠組み

柱と枠組みを組み立てていきます。

2X4材はお手頃なのがメリットですが、品質のばらつきや上写真のような欠け、ささくれには注意する必要があります。

手が触れるような部分に上写真のような欠けがあると、手を切ったり、ささくれが刺さったりしてしまいます。

購入時に選別したり、使う部位や向きを考えて、極力こういった欠陥が見えないようにしたいですが、完璧な外観の2X4材なんてありません。

どうしても手が触れるような部分に出てしまう、欠けやささくれは、やすり掛けをして滑らかにします。

上の写真は欠けをやすり掛けして滑らかにした状態です。

柱を壁にねじ止めするにあたり、巾木を逃がさなければいけない柱があります。

このような柱はあらかじめトリマーで巾木に当たる部分を加工しておきます。

直線より左側を深さ7mmほど削ります。

上手に削れば加工面が滑らかになるはずですが、トリマーに慣れておらず凸凹してしまっています。

柱を連結する梁は両側からコーススレッドでねじ止めしておきます。

壁の下地材の位置に合わせて、柱は4か所、梁は1か所コーススレッドでねじ止めします。

クライミングウォールをねじ止めするための枠を、壁の下地に合わせてねじ止めしていきます。

枠の両端は、斜めから柱に対してねじ止めします。

柱と枠を一体化することで、より荷重を分散しやすくなります。

クライミングウォール取付

あらかじめ、クライミングウォールに枠への固定用の下穴をあけておき、コーススレッドで枠にねじ止めします。

コーススレッドの長さは、板厚12mmと2X4の厚み38mmの合計50mmを超えると壁に突き抜けてしまいますので、長さに注意です。

45mmのコーススレッドを使用しました。

壁紙に合わせて白く塗装しているので、見た目の圧迫感はそれほどありません。

うんてい取付

うんていを取り付けます。

クライミングウォールの上端とうんていが接触して荷重を受けるようにしました。

両側の柱にねじ止めします。

特に手前側はコーススレッドだけで荷重を受けることになるので、四隅を四か所ずつねじ止めしています。

この状態で、予備テストを行い、大人がぶら下がってもびくともしないことを確認しました。

ボルダリングホールド取付

ボルダリングホールドは下の物にしました。

| HOLDREAM クライミングホールド 30個 | ||||

|

↓楽天

選定理由は下記です。

・ポリウレタン製であること

・手の掛かりが大きく子供でもやりやすいこと

個包装されています。

ポリウレタン樹脂は表面がざらざらとしていて、手が滑りにくくなっています。

固定に使うねじは六角穴付ボルトM10X35です。

M10用の六角レンチはダイソーの六角レンチセットに含まれていました。

この程度の面積であれば、ホールド30個でちょうど良いと思います。

まとめ

小さなクライミングウォールとうんていですが、リビングにあっても、圧迫感を感じないような外観で作れたと思います。

毎日のように遊んでいるので、作ってよかったと思います。

掛かった費用は25,000円くらいでした。

コメント