物置の必要性

我が家には玄関横にウォークイン収納があり、工具類、キャンプ用品、子どもの遊び道具を収納しています。

狭いウォークイン収納ではありますがとても便利です。

ただ、最近は収納するものが増えてきて手狭になってきました。

また、庭で使うガーデン用具は、カインズのコンテナ(ホームボックス880)を庭に置いて使用していました。

こちらも見た目と収納力に不満を感じていました。

そこで、庭に物置を作ることにしました。

ガーデン用具や工具類、遊び道具を物置に収納することで、ウォークイン収納の物を分散させたいと思います。

材料

構想を練る前に材料を考えました。

結果的には以下のような材料に決めました。

扉:SPF材 1X4

側板:SPF材 1X4

柱:SPF材 2X4

背板:トタン平板

屋根:オンデュビラタイル

上記材料にした経緯は下記の通りです。

SPF材は防腐処理済みのものもあります。

砂場を製作した際、砂場の枠に防腐処理済みのSPF材を使用しました。

地面に埋める木枠のため、土や砂からの湿気に常に触れるため、防腐処理必須と考えました。

7年経過し、部分的に腐食が見られますが、まだ強度を維持しており、処理無しだとしたらとっくに朽ちていたと思います。

過去に収納できるベンチを製作しています。

こちらは防腐処理無しのSPF材を塗装して使用しています。

雨、日光にさらされる場所に設置しており、5年程度経過してSPF材が腐食しきています。

腐食する部分を分析すると、雨が溜まって乾きにくい部分で腐食が進んでいます。

天板は日に当たり乾燥するため、腐食はひどくはありません(日光による劣化はあります)。

側板も雨が流れる平面は問題ありませんが、天面を受ける木口は雨が溜まって乾きにくく、腐食が進んでいます。

今回の物置は防腐処理無しのSPF材を塗装して使用することにしました。

防腐処理済みのSPF材を使用することも検討しましたが、昨今のSPF材の値上げもあり、防腐処理済みのSPF材は特に高騰していることから、構造を工夫することで処理無しで腐食を防ぐことにしました。

屋根は以下の候補で考えてオンデュビラタイルにしました。

・ポリカ波板:コスト、機能は良いが、見た目がいまいちでNG

・合板を塗装:耐久性に不安がありNG

・オンデュビラタイル:少し高いが、見た目がイメージ通り、サイズがちょうど良い

| Onduvilla オンデュビラタイル | ||||

|

背板は製作しながら考えました。

最終的に使用した部品は下表となりました。

| 品名 | 単価 | 数量 | 金額 | 備考 |

| SPF 2X4 | 648 | 7 | 4,536 | |

| SPF 1X4 | 428 | 18 | 7,704 | |

| パネコート | 2,600 | 1 | 2,600 | カット代込み |

| 杉垂木 | 253 | 6 | 1,518 | 30x40x2m |

| 平蝶番 | 203 | 4 | 812 | |

| 平トタン板 | 1,370 | 1 | 1,370 | 訳アリ処分品 |

| 筋交い | 0 | 2 | 0 | 不用品から流用 |

| オンデュビラタイル | 965 | 2 | 1,930 | |

| オンデュリン釘セット | 1,580 | 1 | 1,580 | |

| ローラーキャッチ | 327 | 1 | 327 | 2個1セット |

| 取っ手 | 800 | 1 | 800 | IKEA KALLRÖR |

| ライズプレート | 30 | 4 | 120 | |

| 羽子板付束石 | 877 | 4 | 3,508 | |

| 変成シリコーンシーラント | 572 | 2 | 1,144 | |

| 水性木部保護塗料 | 1,408 | 2 | 2,816 | |

| 合計 | 30,765 |

費用は約3万円です。

市販品でもっと安い物置もあるかと思いますが、ちょうど良いサイズの市販品は無いですし(探していませんが)、特注品だともっと高くなると思います。

2022年4月時点で、SPF材、合板など木材の価格が高騰しているなかで製作しています。

1年前よりも2倍近くになっていると思われます。

木材価格高騰の原因は新型コロナウイルスの感染拡大、住宅ローンの歴史的低金利による住宅着工戸数の急増や、原油価格が高騰したことによる輸送費アップなどが影響していると考えられます。

この先、さらに値上がりしていくのか、値下がりしていくのか、それともこのままなのか分かりませんが、出来れば値下がりしていって欲しいです。

趣味のDIYで木材価格高騰の影響を受けているので、住宅メーカーや木材を原材料とした製造業の苦労は計り知れません。

構想

上記のように防腐処理無しのSPF材を主な材料として使用します。

耐久性には不安がありますので、雨に濡れても溜まらずに乾きやすい構造にすることをコンセプトとします。

そのため、外壁は極力段差を無くし、雨が溜まらないような形状としました。

結果的に非常にミニマルデザインになったと思います。

私は機能的でシンプルなものが好きなので気に入っていますが、人によってはシンプルすぎるという意見を持つかもしれません。

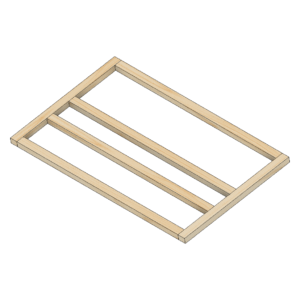

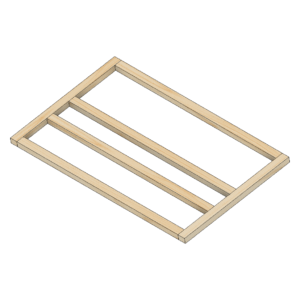

Autodesk Fusion360で設計しました。

2X4、1X4のサイズを最大限活用できるように、高さは1800mmとし、設置スペースを考慮して奥行きは450mm、幅は900mmで調整しました。

CAD上では屋根材を省略しています(屋根材の波形状をモデル化するのが面倒だったので)。

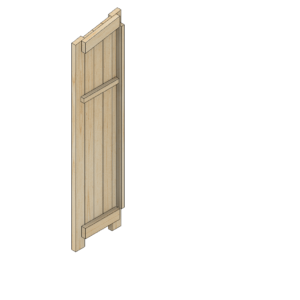

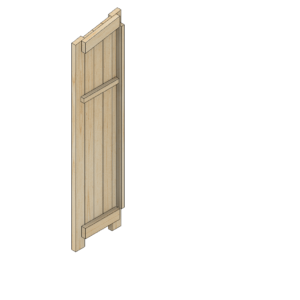

四隅の2X4を柱として使用、側板、扉は1X4を接ぎ合せることにしました。

シリコーンシーラントで接合部分を埋め雨漏り対策とします。

側板、扉には雨水が溜まるような段差は無くした結果、とてもシンプル、ミニマルなデザインとなりました。

機能、デザイン、コストのバランスにおいて、個人的な好みを追求した結果であり、現時点で一切の妥協はありません。

急ぐつもりも無かったので、構想から完成まで1.5年を費やし、ゆっくり考えを温めながら設計しました。

ほとんど1年間は文字通り温めていただけで何も進展はありませんでした。

製作に費やすことができる時間が限られていることから、製作期間が長期間になると思われました。

屋外で長期間かけて組み上げていくと、組当て途中の雨対策が必要になってきてしまいます。

屋外で組み上げながら製作する方法は避けたいと思いました。

組み上げは半日で終えられるように、扉、側板はあらかじめアセンブリとして製作しておき、半日程度で一気に組み上げられるように製作方法を考えながら構想しました。

製作

塗装、材料選別

主な材料はSPF材、2X4が7本、1X4が18本です。

組立前に塗装します。

組立後だと接触面や入り組んだ部分など、塗装できない面ができてしまいます。

また、組立後にひっくり返しながら塗装するのも力が要るので、組立前に塗装してしまうのが効率的だと思っています。

スコッチブライトで表面のささくれを除去します。

| 7447diy スコッチ・ブライト 不織布研磨材中目 #320相当 | ||||

|

使用した塗料はDCMの木部保護ペイント ライトオークです。

防虫、防腐、防カビなどの効果があります。

屋外で使用するため、塗装は必須です。

並べて塗装します。

左手前が塗装前、右奥が塗装後です。

2X4、1X4のSPF材は反りがあります。

購入時には反りや変形が少ないものを選んで購入していますが、少なからず反りや変形があります。

反りや外観の状態を見ながら、使う場所を選別していきます。

反りが少ないものは扉や側板に使用、反りが大きいものはカットしてジョイント部分に使用しました。

側板

梁、天井枠、背板、棚板を支えるための2X4、垂木を、ジョイントとして側板の2X4、1X4にねじ込んで側板同士を接ぎ合せます。

並べてみるとこんな感じです。

背板を固定するための垂木を、後ろ側の柱となる2X4に固定します。

残りの側板はシリコーンシーラントで隙間を埋めながら後ほど組付けていくので、ここではねじ止めしません。

垂木を2X4にねじ止めする際、ねじ止め位置に下穴をあけておきます。

コーススレッドをねじ込んで固定します。

底板を支えるための2X4を後ろ側の柱となる2X4にねじ止めします。

下穴をあらかじめあけておきます。

後ろ側の柱となる2X4にコーススレッドでねじ止めします。

柱に対して垂直になるようにねじ止めします。

棚板固定用の垂木も同様にねじ止めします。

ここから、残りの側板となる2X4、1X4をシリコーンシーラントを塗布しながら組付けていきます。

使用したシリコーンシーラントはセメダインの変成シリコーンシーラント(ベージュ)です。

| セメダイン POSシール ベージュ SM-450(333ml) | ||||

|

側板の接合面にシリコーンシーラントを塗布します。

反りが少ないものを選別して使用していますが、多少の反りがあって側板同士に隙間が出来ることがあるので、隙間を埋めるために多めに塗布します。

押し付けるとシリコーンシーラントがはみ出てきますが、気にせず限界まで押し込みます。

結構な力が必要です。

隙間が広がらないように押し付けながらねじ止めしていきます。

全ての側板を固定しました。

はみ出たシリコーンシーラントはヘラでならします。

反対側も同様に組付けます。

側板の上側は斜めにカットします。

角度は10°としました。

カット位置に線を引きます。

カットする際、背面固定用の垂木は邪魔になるので、一旦取り外します。

自作の丸ノコガイドを使ってカットします。

本来は写真の向きとは反対に丸ノコガイドを設置したいところですが、外側からカットしようとすると段差がありカットしにくいること、内側は接ぎ合せるための垂木があって丸ノコガイドが設置できないことから、写真のような向きでのカットとなりました。

背板固定用の垂木をカットして再組付け、天板固定用の2X4をねじ止めします。

これで側板は完成です。

扉

扉も側板と同じ要領で組付けていきます。

接ぎ合せるために1X4をジョイントとして横方向に3か所固定します。

高さ方向をカットします。

扉の開閉のために平蝶番を各扉2箇所固定します。

扉と側板との隙間を極力減らすために平蝶番の組付け位置は段差加工します。

段差の深さは平蝶番の厚みに合わせ、4mmとしました。

トリマーで加工します。

相変わらずトリマーの加工には慣れません。

少しいびつですが、良しとします。

平蝶番がちょうど段差に収まりました。

蝶番をねじ止めするため、センター出し用ドリルを使用して下穴をあけます。

| センター出し用 ドリルビット ヒンジ 蝶番 取り付けセンター出し用 木工用 皿ネジ 下穴用 ドリル ガイド4本/セット | ||||

|

センター出し用ドリルは初めて使用しました。

これまでは蝶番のねじ止め位置の微妙な中心ズレにより、扉の開閉がスムーズでなかったり、ズレてしまったりということがあったため、センター出し用ドリルを使ってみました。

下穴位置はばっちりです。

ねじ止めします。

これで扉は完成です。

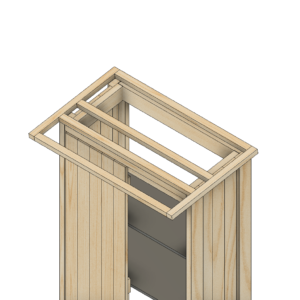

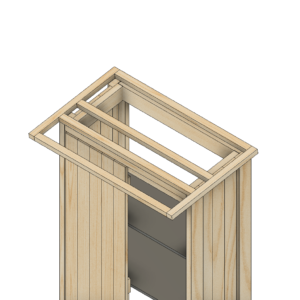

天井枠

側板と天井の枠には換気のため隙間を設けました。

手前から2本目、3本目、4本目で側板と固定し、手前から1本目、3本目、4本目で屋根材を固定します。

幅は屋根材として使用したオンデュビラタイルの現物合わせで決めました。

垂木で枠を製作します。

両側の垂木に下穴を開けておき、コーススレッドでねじ止めします。

天井枠の完成です。

背板

背板は以下の候補を考えました。

(1)5mm程度の薄い合板を使用

→強度的に問題無いと思われるが、屋外使用で劣化の不安があり不採用

(2)パネコートで塗装面を外側にして使用

→強度的に問題無いと思われる。塗装の耐久性も問題無いと思われる。

(3)カラートタン平板+筋交い

→筋交い部品が余っていたこと、カラートタン平板が特価品で入手出来たことから、これを採用

上記(2)または(3)で考えていましたが、たまたまホームセンターで訳アリの処分品を見付けたので、コストメリットを考えて(3)にしました。

端がヨレヨレに変形してしまっているので、処分品になっていました。

背板で見えないため、変形したものでも問題ありませんし、そもそも変形した部分はカットすることになります。

写真の筋交いを使用します。

CDラックを製作したときに筋交い部品を使用し、その後、CDラックを分解したため、ちょうど余ったものがありました。

側板を梁で連結して仮組し、筋交いも仮止めしました。

筋交いが無いと斜め方向にギシギシと音を立てながら動きますが、筋交いがあると全く動きません。

見た目では頼り無さそうな筋交いですが、効果は充分です。

ただ、これだと背板取付面から筋交いが飛び出てしまい、トタン平板が浮いてしまいます。

筋交いを固定する位置だけ座グリ加工します。

φ35mmのボアドリルを使います。

位置の確認のため、少しだけ削って様子を見ながら位置調整しました。

これだと、筋交いが段差に収まりません。

位置調整しきれなかった部分は彫刻刀で無理やり加工して座グリを広げました。

もう少し大きいボアドリルがあれば位置調整も楽でした。

背板を現物合わせで加工します。

トタン平板を乗せ、余分な部分をカットします。

金切りばさみでカットします。

雨が垂れる下側は折り曲げま、こちらも余分な部分はカットします。

組付けは屋外での組み上げ時に行います。

組み上げ

写真のコンテナの位置に物置を設置します。

羽子板付束石を基礎にして設置します。

仮置きして設置位置を確認します。

束石の位置を確定して穴を掘っていると、水道排水の塩ビ管がありました。

束石は深めの穴に設置したかったところですが、塩ビ管を避けるために想定よりも浅い位置に設置する必要があります。

束石が水平になるように水平器を使って土をならして調整します。

束石の高さを合わせます。

全ての束石の高さが一致し、束石の間隔が柱と一致するように微調整を繰り返します。

側板と梁を固定します。

側板が垂直になるように梁を固定する必要があります。

梁はここでは仮止めとしておきます。

梁は片側4箇所で固定しますが、ここでは2箇所を仮止めします。

柱が垂直になるように柱の傾きを調整します。

梁が水平になることを確認します。

筋交いは内側からねじ止めします。

筋交いをナットで挟み込む構造です。

背面側から木ねじで固定すれば簡単なのですが、このような構造とした理由は後述します。

ねじはスプリングワッシャと平ワッシャを挟んで固定します。

座面の陥没と緩みを防ぐためです。

背面側から筋交い、平ワッシャ、ナットの順でねじに通し、締め付けます。

筋交いを組付け後、柱と梁が水平、垂直になった状態で梁を本締めします。

背板のトタン平板を組付けます。

木ねじでねじ込みます。

ぐいぐいねじ込むと簡単にトタンを貫通していきます。

トタン平板と側板の角にシリコーンシーラントを塗布して、雨漏り対策をします。

筋交いは内側から見るとこのような感じになります。

緩んだ際にねじを増し締めするためには、隙間からスパナやペンチでナットを固定しながら、ねじ締めすることで対応可能です。

背面から木ねじで固定したら、緩んだ際に増し締めが出来ないため、このような構造としました。

ここまで組み上げた状態で束石に載せます。

束石に載せた状態では背面側からアクセスできないので、背板の取付が出来ないからです。

束石に載せました。

一人で出来るか不安でしたが、何とかなりました。

私の力で位置調整しながら持ち上げられる限界の重さでした。

羽子板は柱の外側とし、後ほど耐震のためにねじ止めする予定です。

束石と柱が接触しているため、雨が降って束石が水分を含み乾燥するまでの数日間、柱の底面が水分にさらされて腐食する恐れがあります。

写真のような樹脂のスペーサを接触面に挟むことにしました。

ライズプレートというものであり、不陸調整をするためのものらしいです。

ホームセンターで束石と柱の間に挟む何かを探して見つけました。

必要なものはネットで購入出来ますが、必要なものがはっきりしていない時にはリアルの店舗は非常に助かります。

基礎パッキンのように柱を湿気から避ける目的で設置しましたが、どれほどの効果があるかは分かりません。

ただ、この部分が最も腐食しやすいポイントと考え、対策をしてみました。

この効果は経時変化による効果を公開出来ればと考えています。

天井と屋根材との間には換気のための隙間を設けましたが、虫が入ってこないように防虫ネットを天井に張ります。

タッカーで打ち付けていきます。

防虫ネットの上から天井枠を組付けます。

下穴をあけてコーススレッドをねじ込みます。

天井枠を取り付けました。

屋根材に使用するオンデュビラタイルです。

| Onduvilla オンデュビラタイル | ||||

|

専用のねじとキャップも購入しました。

専用のねじだと思っていたら釘でした。

ねじを使いたいので、キャップだけ購入すれば良かったです。

確かにサイトには専用の釘と表示されていたと思いますが、見た目でねじだと思い込んでいました。

専用釘の替わりに65mmのコーススレッドを使いました。

マニュアルに従い、山の頂点をねじ込みます。

傾斜の先の方から先に固定していきます。

重ね合わせる際は、2箇所の凸部を合わせるとマニュアルに記載がありました。

2枚を組付け、キャップをはめました。

ポリカ波板の方が圧倒的に安いですが、見た目はこちらの方が圧倒的に好みです。

扉の蝶番を側板に組付けます。

扉が付くと一気に完成が見えてきたような気がします。

扉を開けると中は空っぽです。

棚板を組付けていきます。

棚板はパネコートを使用します。

現物で寸法を確認し、ホームセンターでカットしてもらいました。

棚板の支えとなる垂木に載せたところです。

奥側は背板、筋交いと棚板との隙間があいてしまいます。

背板固定用の垂木に当たってしまうからです。

背板固定用の奥の垂木に合わせて奥側の角をカットします。

棚板の広さを有効的に使うことが出来ます。

一番上の段の棚板を載せるための垂木はこの段階で棚板の高さを考えながら組付けました。

とりあえず床板と2段の棚板を組付けました。

使いながら棚板の追加や高さの微調整をしていきたいと思います。

扉を閉めた状態で保持するため、ローラーキャッチを使います。

まずは梁にローラーキャッチをねじ止めします。

ローラーキャッチを組み合わせた状態で、扉を閉め、扉側のねじ止め位置に印を付けて扉側の部品をねじ止めします。

この時点で、扉の下側が僅かに干渉して閉められないという問題が発生しました。

この問題は、設計段階で想定しており、梁の幅は現物合わせで長さを決めていました。

扉は5mm程度の隙間が出来るように梁の幅が決まっているのに、なぜか1mm程度干渉してしまいます。

この原因は後ほど判明しました。

とりあえず、やすりを使って干渉部分を削ってしまいます。

塗装が剥がれた部分が削った部分です。

これくらいで扉が干渉せずに閉まるようになりました。

この後、削った部分だけ塗装します。

いい感じですが、取っ手が無いと少し寂しいです。

IKEAで購入したの取っ手を取り付けます。

扉にφ4.5mmの穴をあけます。

裏側からねじ止めします。

IKEAの取っ手はシンプルデザインで私の好みに合い、その上とても安いので良く使います。

雨の影響

雨が降った日に撮影してみました。

写真では分かりにくいですが、オンデュビラタイルの屋根材はしっかりと雨を防いでいます。

物置内に雨漏りは全くありません。

少しの軒下はありますが、側板も扉も雨でぬれています。

雨水は撥水しています。

期間が経過して雨と太陽光で塗装が劣化したときにどのようになるかが気になりますが、その経過は公開していきたいと思います。

束石も柱も雨でびっしょりです。

雨がやんでも束石は水分を含んだ状態で乾くまで数日掛かります。

ライズプレートによって柱を浮かせることで、柱が直接水分にさらされることを防ぎますが、この効果も公開していきたいと思います。

まとめ

構想から完成まで1.5年掛かりました。

設計段階で最も時間を費やしましたが、結果的に構想通りのものが作れました。

雨に濡れても雨が溜まりにくく、故に劣化しにくい構造がコンセプトでしたが、今後の経年変化はあらためて公開していきたいと思います。

1か月ほどの観察によって、SPF材自体が膨張、収縮することが分ってきました。

梁の幅は、扉の幅に隙間を考慮して現物合わせで決めたのに、組み上げてから干渉したのは、扉が膨張したからと思います。

雨の日は水分を含んでSPF材が膨張し、扉の隙間が無くなります。

反対に晴れた日には、SPF材が収縮し、扉の隙間が生じます。

また、同じ影響により、側板のSPF材同士の隙間のシリコーンシーラントと木材に隙間が生じることがあることが分りました。

木が膨張、収縮し、それがシリコーンシーラントの伸縮よりも大きいと隙間が生じてしまいます。

こちらも、季節性の変動や経年変化が影響する可能性がありますので、この変化も公開していきたいと思います。

コメント